Publikationen

Die Entwicklungslinien der Technischen und Makromolekularen Chemie in Hamburg

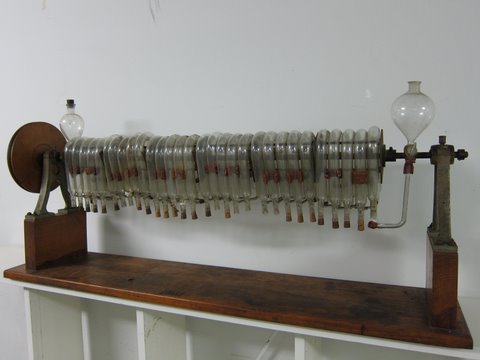

Fraktionierte Verteilung 1927 |

Olefin-Polymerisation 2011 |

Auf diesen Seiten sollen die Literatur der Technischen und Makromolekularen Chemie zusammengestellt werden.

Dazu müssen zunächst die selbstständig-publizierenden Personen in ihrer jeweiligen organisatorischen Struktur dargelegt werden.

Der heutige Fachbereich Chemie der Universität ist aus dem Chemischen Staatsinstitut hervorgegangen,

welches selbst bei der Gründung der Universität aus dem Chemischen Staatslaboratorium gebildet wurde.

Letztes ist aus dem Chemischen Labor des Akademischen Gymnasiums entstanden.

Die Historie kann in 6 große Schritte geteilt werden:

| 1613-1837 | Akademisches Gymnasium, mit Chemie nur als kleinem Teil der Naturwissenschaften |

| 1837-1883 | Akademisches Gymnasium mit dem Fach Chemie, geprägt von Karl Wiebel |

| 1878-1921 | Chemisches Staatslaboratorium, geprägt von Ferdinand Wibel und Max Dennstedt |

| 1919-1945 | Chemisches Staatsinstitut an der Universität Hamburg, bis zum Ende des 2. Weltkrieges, geprägt von Paul Rabe, Heinrich Remy und Heinrich Schlubach Otto Stern war Leiter des eigenständigen Institutes für Physikalische Chemie |

| 1945-1969 | Chemisches Staatsinstitut an der Universität Hamburg, mitgeprägt von Kurt Heyns und Heinrich Remy |

| 1969- | Fachbereich Chemie der Universität Hamburg, mitgeprägt von Kurt Heyns, Reinhard Nast, Hansjörg Sinn und Wolf Walter |

Zunächst war die Chemie noch kein eigenständiges Lehrfach, sondern nur Teil der Naturwissenschaften. Joachim Jungius, Professor für Physik und Logik von 1629–1657, beschäftigte sich mit der Atomistik und trug damit zur Begründung der Chemie als Naturwissenschaft bei. In seiner Dissertation "Doxoscopiae Physicae Minores" verwarf er die vier Elemente des Altertums (Feuer, Erde, Luft und Wasser) und die drei der Alchemie (Quecksilber, Schwefel, Salz) und definierte chemische Elemente als einheitliche, nicht weiter zerlegbare Stoffe. Damit widersprach er auch der Idee der Alchemisten, Gold durch Umwandlung anderer Metalle zu gewinnen.

Mit der Berufung von Karl Wiebel wurde dann die Chemie ein eigenständiges Fach. Er hat nun auch ein chemisches Laboratorium aufgebaut, dass zunehmend neue Aufgaben bekam.

1878 wurde das Laboratorium des Akademischen Gymnasiums in das eigenständige Chemische Staatslaboratorium überführt. Das Gymnasium selbst wurde dann wenig später aufgelöst.

1928 wurde eine Abteilung für Technische Chemie im Institut für Anorganische Chemie des Chemischen Staatsinstitutes mit Ernst Jantzen als Leiter eingerichtet, der Schüler von Paul Rabe war. Die als Gegenstromverteilung (fraktionierte Verteilung) bekannt gewordene Trennungsmethode ist von ihm in Hamburg entwickelt worden. Die Technische Chemie sollte eine Berührungsstelle von chemischer Grundlagenforschung, Ingenierwissenschaften und industrieller Praxis darstellen.

Nach der Emeritierung von Ernst Jantzen (1960) und Umzug des Chemischen Staatsinstitutes an den Martin-Luther-King Platz wurde aus der Dozentur für Technische Chemie eine selbstständige Abteilung für Angewandte Chemie, die organisatorisch dem Institut für Anorganische Chemie angeschlossen war. Im Jahre 1965 wurde Hansjörg Sinn als ordentlicher Lehrstuhlinhaber berufen. Durch großzügige Spenden einiger Hamburger Industrieller und der DECHEMA wurde die Abteilung erweitert. Das Ziel von Hansjörg Sinn, die Angewandte Chemie breiter aufzustellen, wurde durch die Gründung eines eigenständigen Institutes für Technische und Makromolekulare Chemie im Jahre 1985 verwirklicht. Am Beispiel der Synthese von Polymeren, der Reaktionsführung von Polyreaktionen, der Analytik und Physik der Polymeren und dem Recycling von Polymeren wird Technische Chemie in Lehre und Forschung betrieben. Dadurch ist in Hamburg ein Schwerpunkt der Makromolekularen Chemie mit großer Anwendungsvielfalt und vielen Industriekontakten entstanden.

Die Literaturzitate sind recherchiert, normiert und validiert. Es gibt also eine einheitliche Schreibweise der Journale und der Autoren. Im Orginal abgekürzte Vornamen werden - soweit bekannt - vervollständigt. Korrekturen und Ergänzung senden Sie bitte an V. Vill.